Al di là di una maggioranza schiacciante in Parlamento, Boris Johnson non sembra avere un’idea chiara di che cosa significhi “Brexit”, soprattutto sulla spinosa questione dei confini. Intanto si iniziano a misurarne gli effetti sull’economia britannica.

Lo slogan “Brexit significa Brexit”

È davvero cambiato qualcosa per la Brexit dopo il trionfo di Boris Johnson alle elezioni parlamentari britanniche dello scorso dicembre? Sembra proprio di sì, ma non per le ragioni che molti pensano, e cioè che si è fatta finalmente chiarezza sulla volontà del popolo, su chi comanda in democrazia e su che tipo di Brexit ci possiamo aspettare.

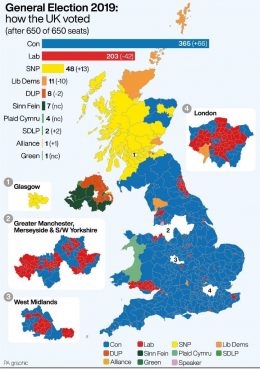

A dicembre 2019 i conservatori di Boris Johnson hanno vinto le elezioni (figura 1), ottenendo una maggioranza di 80 seggi (la più grande per i Tory dal 1987) grazie al 43,6 per cento dei voti (la percentuale più alta di qualsiasi partito dal 1979). Con una tale maggioranza Johnson non dovrà più duellare, come in passato, con un Parlamento in larga parte ostile alla Brexit, che si potrà fare nella sua versione dura e pura.

Il problema è che la “versione di Johnson” dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea resta avvolta nelle nebbie del solito mantra conservatore “Brexit significa Brexit” (“Brexit means Brexit”): le questioni sul tappeto sono sempre le stesse, le soluzioni concrete continuano a latitare. La ragione fondamentale è che Johnson vuole quello che la Ue continua a dire di non essere disposta a concedergli: il libero accesso delle imprese e delle banche britanniche al mercato unico senza mantenere l’allineamento con le norme che regolano il mercato unico e senza sottostare alla Corte di giustizia europea che sovrintende alla corretta applicazione di quelle regole.

Figura 1 – Risultati elettorali del Regno Unito

Fonte: The Independent

Fonte: The Independent

Dopo le elezioni, l’atto più importante del nuovo Parlamento britannico è stata l’approvazione, il 24 gennaio 2020, dell’accordo di uscita dall’Unione Europea (“Brexit withdrawal agreement”), che disciplina aspetti cruciali quali la gestione degli impegni reciproci pregressi tra il Regno Unito e i restanti stati membri o i diritti degli immigrati europei oltremanica e degli immigrati britannici nel resto della Ue. Disciplina anche la gestione dei nuovi confini che a fine anno verranno eretti tra i sudditi di sua maestà e i cittadini dell’Unione.

La questione del confine

Quello dei confini resta un’annosa questione, commerciale e politica, soprattutto per quanto riguarda l’Irlanda del Nord. Gli irlandesi non vogliono il ritorno di un confine fisico tra le due Irlande perché temono di mettere a rischio l’Accordo del Venerdì Santo (Good Friday Agreement).

Con quell’intesa, di cui sono garanti gli Stati Uniti, nel 1998 si è posto fine a decenni di guerra civile strisciante tra i fautori dell’annessione dei territori nordirlandesi alla Repubblica d’Irlanda e i sostenitori della lealtà al Regno Unito. Per questo motivo l’Ue ha sempre chiesto, con gli irlandesi, che il confine tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord restasse invisibile (“no hard border”) anche dopo la Brexit. Il cortocircuito è che la richiesta, se soddisfatta, impedirebbe di fatto al Regno Unito di perseguire accordi di commercio internazionale in piena autonomia, restando di fatto uno “stato vassallo” dell’Unione in tema di politica commerciale contro lo spirito stesso della Brexit.

Per capire di che cosa si tratta, pensiamo per esempio al ventilato accordo di libero scambio tra Regno Unito e Stati Uniti. Senza un confine con efficaci controlli doganali tra le due Irlande, le merci americane potrebbero entrare senza dazi in Irlanda del Nord, da lì nella Repubblica d’Irlanda e quindi nel mercato unico europeo. Ciò potrebbe avvenire anche senza un accordo parallelo di libero scambio tra Stati Uniti, origine delle merci, e Unione europea, loro destinazione. Inoltre, aspetto taciuto dal governo Johnson, lo stesso potrebbe accadere in direzione opposta alle merci europee, che a loro volta potrebbero entrare senza dazi nel mercato americano attraverso l’Irlanda del Nord, a dispetto dell’amico Donald Trump.

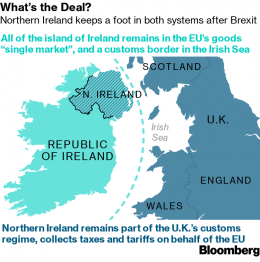

L’idea ottimistica di Johnson è che la questione irlandese rappresenti un problema solo transitorio perché si troverà presto una qualche ingegnosa soluzione tecnologica (per ora inesistente) che permetterà di effettuare controlli doganali virtuali senza la necessità di un confine fisico. In attesa che la tecnologia faccia la sua parte, la dogana potrebbe essere messa temporaneamente tra le due isole di Irlanda e Gran Bretagna (figura 2), sempre che i lealisti di Belfast non protestino troppo per essere stati abbandonati dalla loro sovrana in “territorio nemico”. Con buona pace della chiarezza su che tipo di Brexit ci possiamo aspettare.

Figura 2 – Irlanda del Nord: un piede in due staffe

Fonte: Bloomberg

Prime stime degli effetti sull’economia

Che cosa ci dicono i dati? In primo luogo, ci dicono che la crescita del Pil del Regno Unito è diminuita, portando il tasso di espansione dell’economia britannica dal vertice della classifica dei G7 a una posizione di rincalzo. Anche la produttività ha sofferto: non solo la sua crescita è rimasta stagnante, ma, cosa più preoccupante, il divario tra il Regno Unito e la media dei paesi Ocse in termini di produzione per addetto si è ulteriormente allargato (figura 3).

Figura 3 – Tasso di crescita del Pil pro capite del Regno Unito

Fonte: De Lyon e Dhingra

In secondo luogo, la sterlina si è notevolmente deprezzata. Durante la notte del referendum, il tasso di cambio nei confronti del dollaro è passato da 1,50 a 1,33 dollari per sterlina. La speranza era che quel crollo senza precedenti avrebbe portato a un boom delle esportazioni, ma questo non è avvenuto. Come mostra la figura 4, il valore delle esportazioni britanniche non è cresciuto di più di quello degli altri paesi del G7. In alcuni settori particolarmente esposti ai possibili effetti negativi della Brexit, come quello automobilistico, le esportazioni britanniche sono addirittura diminuite sia verso i paesi Ue sia verso quelli extra-Ue. A ciò si è aggiunto il calo degli investimenti diretti esteri nel Regno Unito.

Figura 4 – Tasso di crescita delle esportazioni del Regno Unito

Fonte: De Lyon e Dhingra

In terzo luogo, dopo il referendum, anche la crescita del valore delle importazioni del Regno Unito ha subito un rallentamento, dovuto all’aumento del prezzo dei prodotti esteri in sterline (figura 5).

Figura 5 – Tasso di crescita delle importazioni del Regno Unito

Fonte: De Lyon e Dhingra

Non si tratta di una buona notizia: una quota importante dei prodotti è rappresentata da beni intermedi necessari al funzionamento delle fabbriche britanniche. Proprio i settori che ne fanno maggior uso sono quelli che, dopo il referendum, hanno mostrato una crescita dei salari più bassa e una riduzione degli investimenti delle imprese in formazione di forza lavoro specializzata. Così gli effetti negativi del referendum in termini di redditi più bassi e minori opportunità di sviluppo professionale riguardano soprattutto quei colletti blu che per la prima volta hanno votato i conservatori di Boris Johnson. Vi si aggiunge la diminuzione del potere d’acquisto, dovuta a un brusco aumento dell’inflazione dopo il referendum, con stime che indicano un tasso medio di 1,7 punti percentuali annui, equivalente a 7,74 sterline a settimana.

In sintesi, oggi l’economia reale d’oltremanica mostra segnali di rallentamento della crescita del Pil accompagnati da una stagnazione della produttività e dei salari reali, in controtendenza rispetto a prima del referendum. Sembra avvenire soprattutto in alcuni settori di importanza cruciale per i nuovi bacini elettorali del partito conservatore che ha voluto la Brexit. Se, come sembra, i nuovi elettori conservatori avranno di che preoccuparsi, Boris Johnson non dormirà sonni tranquilli.