Tra le misure che ci si attendono dalla prossima legge di bilancio, una delle più probabili è l’introduzione di una tassa su bevande e cibi con zuccheri aggiunti (“tassa sulle merendine”). Il motivo è semplice, può essere presentata al pubblico come una misura vantaggiosa per tutti, soprattutto rispetto alla neutralizzazione dell’aumento dell’Iva imposto dalle clausole di salvaguardia.

Il primo vantaggio è facilmente intuibile: queste tasse generano un introito fiscale per l’assetato bilancio dello stato. Il secondo è invece legato alla natura di “tassa sul vizio” (sin tax), poiché si colloca tra le politiche per contrastare diete malsane ed eccesso di peso, in particolare nei bambini, quindi le malattie che ne conseguono per le generazioni presenti e future.

Funziona? E considerando l’obiettivo duplice, “quanto” funziona?

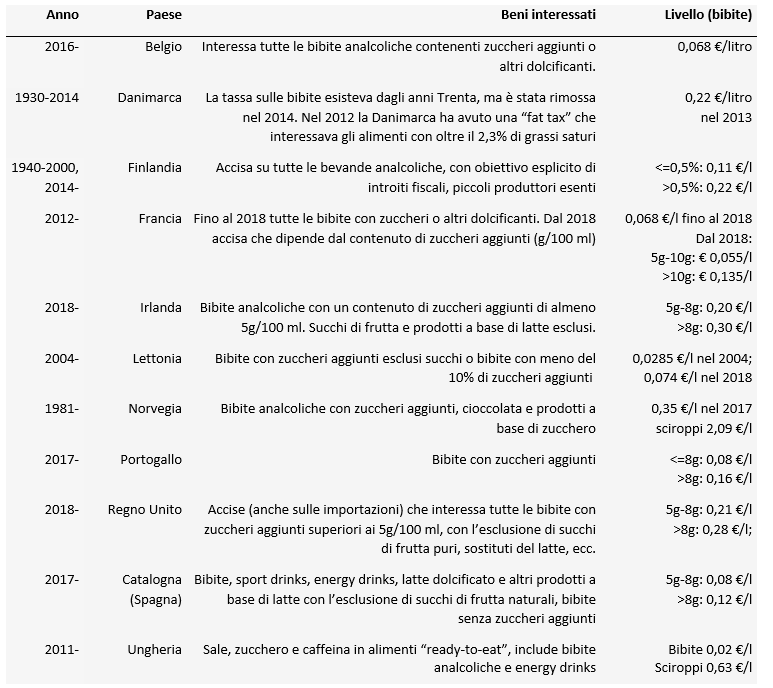

L’Italia si accoderebbe così a una lunga lista di governi che hanno adottato misure fiscali simili. In Europa la storia è relativamente recente (tavola 1), se si eccettuano i paesi scandinavi che sono stati precursori, le tasse risalgono quasi tutte all’ultimo decennio, a partire dalla Francia (“soda tax” del 2012), mentre la Danimarca adottava per un solo anno la tassa sui grassi saturi, fino alla recente introduzione della “sugar tax” del Regno Unito nel 2018.

Tavola 1 – Tasse sulle bibite e sugli zuccheri aggiunti in Europa

Fonte: Nourishing Database e ricerca dell’autore su fonti ufficiali

I veri antenati sono, però, oltreoceano. Negli Stati Uniti l’idea si è sviluppata assieme al mercato della Coca-Cola. Già nel 1914 il presidente Wilson la proponeva per racimolare risorse, mentre la California la introdusse negli anni Trenta e oggi incassa una cifra superiore ai 200 milioni di dollari annui. In origine non c’era enfasi sull’aspetto salutista, le tasse erano basse (3 centesimi per lattina), calibrate in modo da non scoraggiare la domanda, ma tali da garantire alle casse pubbliche un introito consistente e certo. Nel tempo il panorama è cambiato, diversificandosi. Nei seggi che hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca, gli elettori di San Francisco, Oakland, Albany e Boulder hanno riempito anche una scheda referendaria per esprimersi (favorevolmente) su una tassa sulle bibite molto più consistente, attorno ai 30 centesimi per litro.

Quanto rende, in soldi e salute?

I decisori pubblici oggi hanno tutti gli strumenti per valutare l’impatto potenziale di una tassa su bibite o merendine, in termini di gettito, di effetto sui consumi e, con molta più incertezza, sulla salute futura dei propri cittadini. La variabilità nel livello della tassa e nelle modalità di attuazione permette di adottare una politica basata sull’evidenza scientifica. I dati sono oggi particolarmente abbondanti grazie allo sviluppo dei cosiddetti dati scan, forniti dalle casse dei supermercati o da indagini continue in cui i consumatori scansionano i propri acquisti tra le mura domestiche. Banche dati sterminate, che rilevano prezzi e acquisti al livello di dettaglio del singolo codice barra.

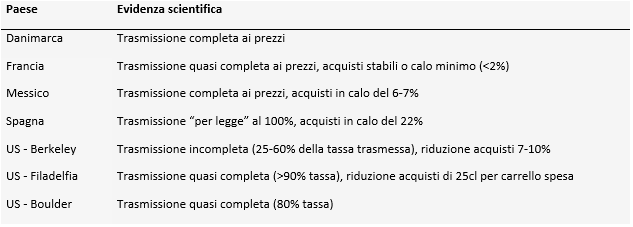

Le indicazioni basate su valutazioni a posteriori, dati scan e metodi statistici robusti sono sufficientemente chiare (tavola 2), come riportato anche da una recente nota dell’Institute of Fiscal Studies del Regno Unito, basata sull’analisi di 27 studi relativi a undici giurisdizioni diverse.

Prima di tutto, produttori e distributori non neutralizzano la tassa, ma la trasferiscono quasi integralmente ai prodotti sullo scaffale. Non è banale, perché lo spirito della tassa – in ottica salutistica – è di pesare sulle tasche del consumatore per indurre una riduzione dei consumi. La seconda indicazione è, però, che a tasse basse i consumi reagiscono impercettibilmente. Non stupisce: la tassa francese è di 7 centesimi di euro al litro, poco più di 2 centesimi per lattina. Non serve scomodare l’elasticità di prezzo, si affrontano variazioni ben più ampie acquistando la stessa bibita al bar invece che al supermercato. I primi dati sulle più elevate e più recenti tasse imposte da alcune città americane (sui 30 centesimi al litro) suggeriscono cambiamenti dei consumi più consistenti, che (forse) nel lungo periodo potrebbero davvero contribuire a migliorare la salute pubblica.

Tavola 2 – Valutazione degli effetti delle tasse sulle bibite, evidenza scientifica selezionata

Fonti: Cawley et al. (2019), The Economics of Taxes on Sugar-Sweetened Beverages: A Review of the Effects on Prices, Sales, Cross-Border Shopping, and Consumption, Annual Review of Nutrition 2019 39:1, 317-338; Mazzocchi (2017), Fao Trade Policy Technical Notes, n. 19,

Terzo, possiamo fare un’ipotesi di introito fiscale. La “minitassa” francese ha lasciato i consumi praticamente invariati. Ciò significa che considerando una media di acquisti di bibite tassate attorno ai 31 litri annui pro-capite, il governo transalpino mette in cassa circa 140 milioni di euro all’anno. Gli introiti di tasse più alte (ad esempio quelle del Regno Unito), anche tenendo conto delle riduzioni nei consumi (ad esempio quella stimata a Berkeley), sono notevoli, proiettati sull’esempio francese si arriverebbe attorno ai 470 milioni di euro annui.

Rimangono vari punti da approfondire, in particolare i reali effetti di lungo periodo sull’incidenza delle malattie. Tasse di questo tipo, se inserite in un dibattito politico “maturo” (le premesse non sono buone), hanno un fondamentale ruolo informativo. Comunicano che le nostre scelte di consumo di alimenti e bevande e quelle dei nostri figli hanno implicazioni serie, quindi sono un “segnale”, al punto da assimilarle (con le dovute proporzioni) al fumo delle sigarette o al consumo di alcolici. Questi aspetti, nel tempo, agiscono sulle norme sociali e portano cambiamenti comportamentali rilevanti. La prima reazione è però quella dei produttori. Soprattutto con tasse a più livelli, come nel caso inglese, hanno un forte incentivo alla riformulazione, ossia alla riduzione dei nutrienti malsani, e questo avviene nel breve periodo, anche prima dell’introduzione della tassa se l’opinione pubblica è particolarmente sensibilizzata. Per questo, pur in presenza di un limitato effetto sui consumi, anche il secondo vantaggio ha buone probabilità di realizzarsi nel medio periodo. Non rientra nei “vantaggi per tutti” l’industria di trasformazione. Non tanto per l’impatto sulla redditività, poiché gli effetti dovrebbero essere limitati, almeno nel breve periodo. Il rischio è proprio quello di un’erosione dell’immagine del marchio, che va affrontato con azioni di promozione e riformulazione del prodotto che possono essere costose.

I detrattori della tassa puntano il dito anche sulla regressività delle misure, che inevitabilmente pesano di più su redditi bassi in cui la quota alimentare è importante. L’argomento è contrastato dalla progressività dei benefici, poiché gli stessi gruppi sono quelli più a rischio in termini di salute, ma il ragionamento richiede che effettivamente ci sia una risposta dei consumi.

Paradossalmente, tutte queste considerazioni portano a una conclusione: se tassa deve esserci, che sia di un livello sufficiente a influire sulla domanda e non una sorta di “Tobin tax zuccherata”.

FONTE: lavoce.info