L’inquinamento atmosferico rappresenta un veicolo fondamentale per la diffusione dei PFAS: sostanze perfluoroalchiliche ampiamente prodotte e utilizzate anche in Italia, con noti effetti sulla salute dell’uomo e sull’ambiente – descrizione più dettagliata in un nostro precedente articolo:

Le emissioni provenienti da impianti industriali e da altre fonti puntuali sono trasportate dai venti e si accumulano nell’atmosfera. Durante il ciclo dell’acqua questi composti vengono poi depositati nuovamente sulla superficie terrestre, contribuendo a contaminare suolo e acque superficiali. Di conseguenza anche la pioggia, tradizionalmente considerata una risorsa rinnovabile e pulita, diventa un vettore di sostanze pericolose, rendendo sempre più difficile garantire la disponibilità di acqua potabile sicura anche in luoghi remoti della Terra.

La produzione e l’utilizzo intensivo hanno portato a un rilascio costante di PFAS nell’ambiente, soprattutto in prossimità di siti industriali, discariche e centri di smaltimento dei rifiuti. Questi composti si disperdono nell’aria, nei corsi d’acqua e possono anche essere trasportati dalle precipitazioni.

Numerosi studi condotti in diverse parti del mondo hanno messo in luce la presenza di PFAS in acque potabili, alimenti e tessuti umani. Ad esempio, ricerche svolte in Nord America e in Europa hanno rilevato concentrazioni di PFAS superiori ai limiti di sicurezza in diverse fonti d’acqua, sollevando preoccupazioni a livello globale.

Dal 2018 al 2022, il 51-60% dei fiumi, l’11-35% dei laghi e il 47-100% delle acque costiere hanno superato gli standard medi annui di qualità ambientale (SQA) per i PFOS (European Environment Agency, EEA – PFAS pollution in European waters).

Queste evidenze hanno spinto le autorità a rivedere le normative in materia di sicurezza ambientale e a promuovere ulteriori ricerche per comprendere meglio il percorso e l’impatto di queste sostanze.

La situazione in Italia

L’Italia è teatro di gravi casi di contaminazione da PFAS. Ne abbiamo parlato nel nostro articolo Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS): la preoccupazione è giustificata.

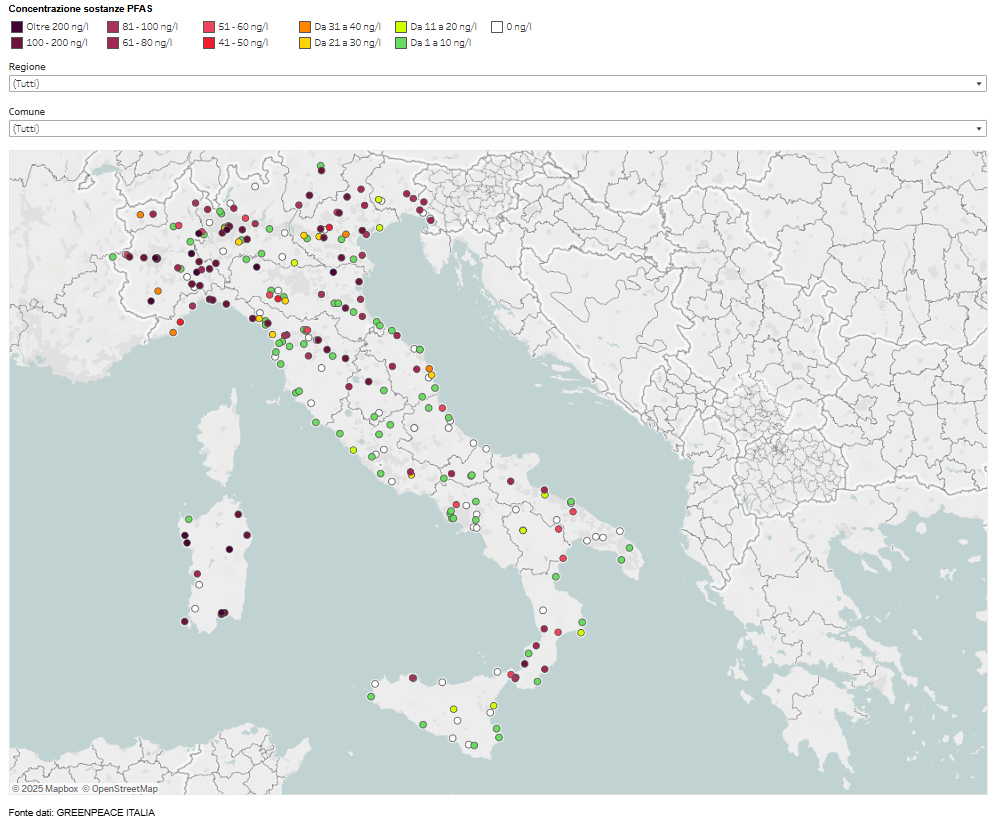

Di interesse la recente campagna di campionamenti di Greenpeace Acque senza Veleni che ha permesso di realizzare una mappa nazionale della contaminazione da PFAS nella acque potabili italiane.

Sono stati raccolti e analizzati 260 campioni (quasi tutti presso fontane pubbliche) in 235 Comuni italiani.

La mappa sotto riportata evidenzia i risultati del campionamento dei 58 PFAS monitorati:

Sconfortanti i risultati di sintesi della campagna: il 79% dei campioni di acqua potabile risulta contaminato e non c’è una Regione italiana in cui non sia stato riscontrato almeno un campione positivo.

Cosa sappiamo

Affermare “Non possiamo più bere la pioggia” non è solo un titolo provocatorio. Le recenti scoperte scientifiche evidenziano come pioggia e neve siano diventate un mezzo di diffusione globale delle sostanze chimiche pericolose prodotte dall’uomo. Le precipitazioni raccolgono gli inquinanti presenti nell’aria, compresi i PFAS, e li depositano nei bacini idrici.

I sistemi di depurazione tradizionali non sono sempre in grado di rimuovere efficacemente questi composti, il che implica la necessità di investimenti significativi in tecnologie innovative di filtraggio (sistemi basati su materiali adsorbenti, processi di ossidazione e tecniche di separazione elettrochimica). Queste soluzioni, sebbene promettenti, richiedono investimenti ingenti e una forte collaborazione tra il settore pubblico e quello privato.

La contaminazione da PFAS non si limita all’acqua potabile: le acque piovane che bagnano i campi agricoli possono trasportare queste sostanze nelle coltivazioni. Ciò comporta il rischio che gli alimenti stessi diventino vettori di contaminazione, con conseguenze sulla salute dei consumatori e sull’economia agricola. Inoltre, gli ecosistemi acquatici e terrestri subiscono un impatto negativo, con effetti a catena che possono compromettere la biodiversità e la resilienza ambientale.

Nonostante la crescente consapevolezza del problema, la regolamentazione dei PFAS rappresenta una sfida complessa per le autorità di tutto il mondo. La grande varietà di sostanze che rientrano in questa categoria e la loro diffusione capillare rendono difficile stabilire limiti di sicurezza univoci e misure di intervento efficaci.

Cosa si può fare

Alcuni Paesi hanno già adottato normative rigorose per limitare l’uso e le emissioni di PFAS, imponendo limiti di concentrazione nelle acque potabili e nei prodotti industriali. Tuttavia, le normative variano notevolmente da regione a regione, e in molti casi i limiti attuali non sono sufficienti a garantire una protezione completa della salute pubblica. La necessità di aggiornare costantemente le normative in base ai progressi della ricerca scientifica e alle nuove evidenze emerse è una delle principali sfide che le istituzioni devono affrontare.

Un altro aspetto cruciale riguarda la responsabilità delle aziende produttrici e degli utilizzatori di PFAS. Le industrie che hanno impiegato questi composti per decenni ora si trovano a dover fare i conti con le conseguenze ambientali del loro operato. Si discute su chi debba farsi carico dei costi per la bonifica e la depurazione delle acque contaminate. La pressione da parte dei cittadini e delle organizzazioni ambientaliste ha portato ad alcune iniziative di responsabilità sociale, ma rimane ancora molto da fare per garantire che l’inquinamento non venga trasferito alle future generazioni.

La consapevolezza dei rischi legati ai PFAS deve tradursi in azioni concrete volte a ridurre l’impatto ambientale e a garantire la sicurezza delle risorse idriche. Tra le possibili strategie, emergono alcuni punti fondamentali:

• Prevenzione e riduzione delle emissioni (ridurre l’uso dei PFAS, sostituendoli con alternative meno tossiche e sostenibili).

• Controllo e monitoraggio continuo della qualità delle acque e dell’aria (sistemi di rilevazione avanzati possono aiutare a identificare rapidamente le fonti di contaminazione e a intervenire tempestivamente).

• Educazione e sensibilizzazione (campagne di educazione e sensibilizzazione per informare la popolazione sui rischi legati ai PFAS e sui comportamenti da adottare per ridurre l’esposizione).

In sintesi

La lotta contro l’inquinamento da PFAS non può essere affrontata da un singolo Paese o settore. Si tratta di una sfida globale che richiede la cooperazione tra nazioni, organizzazioni internazionali e il settore privato. Le istituzioni devono promuovere un dialogo aperto e costruttivo, favorendo lo scambio di dati, tecnologie e best practices. Organizzazioni come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) stanno lavorando per definire linee guida condivise, che possano essere adottate da tutti i Paesi.

La contaminazione delle acque e dell’aria non è più un problema lontano, confinato in aree industriali isolate, ma una realtà che tocca la vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo. Questo scenario impone una revisione radicale delle politiche ambientali e della gestione delle risorse per garantire che il progresso non avvenga a spese della salute umana e dell’ecosistema.

Il percorso intrapreso fino ad oggi, segnato da normative frammentarie e da una lenta risposta industriale, deve essere superato con una visione globale e condivisa. La cooperazione internazionale, il dialogo tra istituzioni e l’impegno congiunto di settore pubblico e privato sono le chiavi per sviluppare soluzioni efficaci e garantire un futuro sostenibile. Le innovazioni tecnologiche, le normative, una robusta campagna di educazione e sensibilizzazione, rappresentano possibili vie d’uscita per ripristinare un equilibrio in cui la natura possa rigenerarsi e l’acqua, sotto forma di pioggia, torni a essere fonte di vita e non di pericolo.

Per approfondire

Articolo Dors – PFAS, le sostanze chimiche eterne con effetti cancerogeni sull’uomo

Articolo Dors – Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS): la preoccupazione è giustificata.

Campagna di Greenpeace “Acque senza Veleni” – Pagina Web e Report completo

World Health Organization, WHO – PFOS and PFOA in Drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality

European Environment Agency, EEA – PFAS pollution in European waters

fonte: https://www.dors.it/2025/03/non-possiamo-piu-bere-la-pioggia/